|

|

|

|

|

|

| ■ようこそ 有難うございます |

薄雲りではありましたが、あまり寒くなく過ごし易い

薄雲りではありましたが、あまり寒くなく過ごし易い

一日でした。

明日からろくろ祭の準備を始めますので忙しくなる事と

と思います。お漬物、おでんなど沢山作り、お天気も良さ

そうですので、多くのお客様のお越しを、心からお待ちして

いる所です。

黒柿お干菓子盆

黒柿製品をご紹介の途中、色々なことが入りましたので又元に戻ってご紹介致します。

二階の「小椋榮一」の展示場に上がってみますと、大きな

丸テーブルを立てて有りますので、皆さん「えっ」と驚かれ

ますがやはり黒柿の作品は、小さくても輝いております。

写真はお干菓子盆ですが、墨を流したような自然の

黒い縞模様の美しさ、滑らかな木肌の感触、とても薄く

上品な出来栄えは素晴らしいものです。

先日、お客様のお宅にお邪魔しましたら素敵なお部屋の素晴らしい家具の上に「黒柿の食籠」を飾って下さっていました。

「普段は飾って置き、お茶会の時は使う」と言われて居ましが、お干菓子盆もそのように飾りとしても、お茶道具としてもお使い頂く事が出来ます。

(本日でちょうど一ヶ月書き込みさせて頂きました。誠に拙い

ブログにお付き合いを頂き、感謝申し上げます。明日からは

”ろくろ祭”の様子をご案内させて頂きます)

|

| UPDATE:2007.10.31[Wed] |

| ■ようこそ 有難うございます |

大阪の秋は、木曽の初夏のような温かさでした。

大阪の秋は、木曽の初夏のような温かさでした。

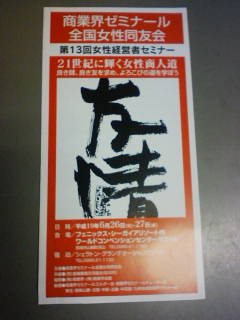

「商業界全国女性経営セミナー」の運営委員会に出席し、

全国の女性経営者の皆様からパワーを頂き疲れを感じる

事も無く帰宅致しました。

商業界ゼミナールとは?

戦後日本の商業人の社会的地位の確立とその発展に

大きな役割を果たした商業界は、倉本長治主幹を中心に

心血をそそいで商人道を説いた新保、岡田両先生の、

火を噴くような情熱によって始まった。

そこにあるのはテクニックではなく商業界精神とも

いうべき、「商人の道」である。

人は理で動くのではなく、愛で動くというとものだ

と言う大きな哲理で、商人の生き方を示し今もなお全国で、

明日の商人の育成するために大きく貢献している。

『正しきによりて滅びる店あらば

滅びても良し断じて滅びず』

そのような商人としての学びの会です。

来年の6月に大阪 第14回全国女性経営セミナー」を開催予定の準備会です。パンフレットが出来ましたら又この場をお借りし、ご紹介致しますのでご興味のあられる方、ご一報をお待ちしています。

(画像は今年6月に宮崎のシーガイヤで行われた時のパンフレットです)

|

| UPDATE:2007.10.30[Tue] |

| ■ようこそ 有難うございます |

昨日の雨降りと,うって変わって素晴らしい秋晴れ

昨日の雨降りと,うって変わって素晴らしい秋晴れ

でした。「台風の後の静けさよ」でしょうか?その

美しい秋晴れの朝、自転車に乗ったグループの方〃

5名でご来店頂ました。お話しをお聞きしますと、

全国から集まり(100名位)ホテル木曽路様に

全員で泊まり、其それ好きなコースに分かれ,回ら

れるようです。

その方の中に昭和12年生まれの方がいらっしゃいまして

小椋と同年生まれでしたので、サイクリングされるお元気

さに大変驚き、私共夫婦もお元気パワーを頂いたところです。

本日の朝、一番のお客様は(平均年齢60歳?)のお元気な

方々で、私たちも沢山の元気を頂き、一日を始めました。

そのお陰さまで今日の日曜日は良かったのかな?等と

サイクリングのお客様と、ご来店頂いた各お客様に心から

感謝した所です。

(本日は、中高年のサイクリングの皆様のご紹介でした)

明日は、私が入会している「商業界全国女性同友会」の運営委員会の会議を大阪で行われ、出席致しますのでお休みさせて頂きます。

|

| UPDATE:2007.10.29[Mon] |

| ■ようこそ 有難う御ないます |

雨のやむ間のないほどに降り続いていた一日でしたが

雨のやむ間のないほどに降り続いていた一日でしたが

雨上がりの夜のお月様の綺麗だった事、満月に近い大きさ

に心が洗われるほどでした。自然の天候の移り変わりに

改めて感動し、お月様に思わず手を合わせました。

興禅寺団子

昨日、興禅寺様から頂いた寒晒し粉で作ったお団子を

ご紹介致します。

お鍋に、たっぷりのお湯を沸かし、寒晒し粉と、

そば粉か上新粉を、熱湯でこねて、一とにぎりにし

指で押さえ(餡子や黄な粉が沢山、入りやすいように)

沸騰したお湯の中に入れ、浮いてきたら出来上がり。

綺麗な器に盛り「黄な粉」と「餡子」をうえにかけ

裏庭のミントの葉を飾り、盛り付けてみました。

普通のお団子だけとは違った、それでいて御餅の触感

とも違うなんとも言いようのない触感は私自身も大好き、

お客様、どなたも喜んで食べて下さいますので当店の

サービスの「名物」にしたいなーなんて思いながら、何より仏様のお下がりですから、ごりやくの有る「お団子」興禅寺様にひたすら感謝し、お客様のご来店をお待ちしています。

(ホームページを見たと言われる方に漏れなくご馳走致します)

|

| UPDATE:2007.10.28[Sun] |

| ■ようこそ 有難うございます |

久々の雨降りでしたが、それ程温度が下がらず過ごし易い

久々の雨降りでしたが、それ程温度が下がらず過ごし易い

日でした。道路端の漆の木は真紅色に染まり、まだ青木の

有る中で一段と映えて「秋」をしっかり告げてくれている

ようです。

寒晒し粉

本日は商品説明ではなく、サービスのご紹介を

させて頂きます。

木曽福島の興禅寺のご住職様は、久々にお越し

いただき「ろくろ祭がくるから」と言って寒晒し粉

を沢山持って来てくださいました。

「寒晒し粉」とは,年末に各檀家さんのお戒名の

前に、餅をお供えされるようです。以前にその様子

を拝見した事が有りますがそれは見事な程に綺麗に

並んでいます。そのお供えの餅をおろしてから硬いのでハンマーで割り、一部屋ガンガンに夏の陽気になるまで温度を上げて、扇風機をかけ「手」で粗い粉にするようです。その粗い粉を晒しの袋に入れ、5月〜6月頃まで軒下で乾燥し、その粗い粉を又機械で何回も細かい粉にされるようです。

そのようなお手間のかかった尊い粉をいつも頂戴しては、お客様のおもてなしのお茶請けにさせて頂いていますが、今日も又沢山頂戴したのです。「こんなに沢山頂戴すれば気楽にお客様に食べて頂けるね」と、無くなる頃に持ってきて下さるので、感謝と共に喜ぶスタッフでした。明日はその寒晒し粉で作った、お汁粉やお団をご紹介致します。

|

| UPDATE:2007.10.27[Sat] |

| ■ようこそ有難うございます |

ここ一週間位の好天気の為か、裏庭のブルベリーの葉は随分色ずき始めました。完全な紅葉の頃は11月の始め頃と思います。

ここ一週間位の好天気の為か、裏庭のブルベリーの葉は随分色ずき始めました。完全な紅葉の頃は11月の始め頃と思います。

その頃はちょうど,256号線沿いで行われる「工芸街道祭り」

すなわち「ろくろ祭り」ですので、紅葉狩りをお楽しみに

なりながら、お越し頂く事を心からお待ちしています。

黒柿香合

昨日,滋賀県のご住職様がお越しいただき、「黒柿の香合」

をお引き立て下さいました。本日ご紹介しようと思って居ましたので茲、画面にてご紹介致します。

香合と言えばお茶道具の一つでも有りますが、最近よくご住職様方はお求めになられます。ネジつきの物を懐や袂に入れられ、ご供養の時ご自分のご持品を使われるようです。

滋賀県は私共木地師の先祖の祀られて居る所ですので何となく親しみを感じ、何回もお出で頂いてる事も有り、親しくお話しをさせて頂き、楽しい一時を過ごさせて頂きました。その上早々にメールを頂き恐縮しているところです。

木地師の歴史はこのホームページに載っていますのでご高覧下さいませ。尚すでにお読み頂いた方には大変失礼致しました。

|

| UPDATE:2007.10.26[Fri] |

| ■ようこそ 有難うございます |

昨日留守をしている間にストーブが出ていて、

昨日留守をしている間にストーブが出ていて、

事務所も店も暖かな一日でしたが、陽気も秋晴れ

の良い天気でした。

黒柿の抹茶茶椀

お茶道具を造るのに、お茶の心得が無くてはお客様や、

作品に大変失礼な事と、中津川から私の友人であるお茶の

師匠さんに来ていただき、店のスタッフ、職人、皆で

お稽古を始めたり,又小椋は飯田のお寺様までお茶の

お稽古に5,6年間通ったと言う経緯も有り「木」の

お茶道具に心掛けてきました。

「木」のお抹茶碗を見た事が無いので「造ってみたい」と言う事で黒柿の材や桑材で造り始めて4年になります。

当社の一番弟子である西野君も、お茶を一緒にやった事もあり,小椋の造った茶碗を見ながら,今では随分上手く挽くようになりました。始めはボッテリして持ちにくく、おせいじにも上手とは言えませんでしたが、どっちが小椋か西野君の作品か解らなくなる程に上手に飲み易いお茶碗になりました。

これも日本橋三越での展示会では人気作品の一つで有ります。

|

| UPDATE:2007.10.25[Thu] |

| ■ようこそ 有難うございます |

愛知県の三河までお客様のお見舞いをかねて麦島と

愛知県の三河までお客様のお見舞いをかねて麦島と

配達に行ってきました.家を出る時は寒かったが朝、昼

の事も有り陽気のちがいを感じてきた一日でした。

黒柿製品

配達は当社オリジナルの黒柿の箪笥です。

最近黒柿製品はとても人気があり、私自身黒柿に魅了され

、ここ20年ばかり前から当社では販売していましたが、

こんなに希少になるとも思わず,又こんなに人気が出る

とも思わずに気軽に販売していましたが、確かに自然

から出る白と黒のモノトーンの美しさは、不思議なものを感じています。 柿木の古木の中でも黒い縞の入った木は100本切っても、1本有るか無いかと言われるほどに希少のようです。

色々な方のお陰さまで黒柿の材が手に入る事に、感謝しているところです。

黒柿を製材し、池の水の中に長い間つけておき(虫食い等を防ぐため)2ヶ月ほど前に池の中から出して、只今乾燥中ですが明日から黒柿の作品の数々をご紹介致します。

|

| UPDATE:2007.10.24[Wed] |

| ■ようこそ 有難うございます |

本日は風も無く、雲ひとつ無く穏やかな一日でした。夜昼の寒暖の差が有るために山々の草木は、早く赤や黄色の衣装に衣替えしたいと太陽の光を一杯吸っているかのように見えています。

今日はとても嬉しいお手紙を頂きましたので、茲にご紹介したいと思います。素晴らしい感性と素敵な達筆さに感激と、感謝したところです。

前後省略 [去る3日、名古屋三越へ伝統工芸展を見に行きました。初日、平日でしたが会場には溢れる程の人出で、伝統工芸に関心のある人が多く居る事に部外者ですが心強く想いました。

本年も入選おめでとうございます。

栃の木目が光琳の紅白梅図の水流のようで、まるで木が軽やかに歌っているようでした。気が遠くなるような長い時間をかけて樹木が内包した模様の美を匠に挽き出された事、腕の冴えに感じ入りました。自然美を人の手によって創出する、その実り豊かな世界に滴る事が出来ました。]

伝統工芸をこのように評価して下さり、作品つくりの苦労を

ご理解して頂いている方が、先日の「栃こぶのお盆」を御買上頂いた方も含め、一人でも多くいらっしゃる事が誠に嬉しく思い、ご紹介させて頂きました。

伝統工芸展に出展した作品は、名古屋から仙台、島根を回って戻ってきますので、手元に届きましたら又画像を通してご紹介致します。

|

| UPDATE:2007.10.23[Tue] |

| ■ようこそ 有難うございます |

今日の空はまさしく、美しく真っ青に澄み切った

今日の空はまさしく、美しく真っ青に澄み切った

秋の空。このようなお天気は今秋初めてでは

ないかと、お客様をお見送りするたびに空を

眺めては感激し、夜空の星に感動の一日でした。

最近、「20年前に来た、15年前に来て家具を買った」とか「13年前に結婚の引き出物をつかった等と仰るお客様はよくお越しくださり、覚えてくれている事に大変嬉しく又、全然傷まず大事に使って頂いてるお話しをお聞きし感謝、感謝です。

昨日も運動会が終わった後、7,8年前頃からよくお越しになり、当店の超一流の家具など何台もお引きたて頂いたお客様がお見えになって、これ又超一流の「榮一作」の白木地のお盆を

「磨く」といって御買上下さいました。 画面のお盆ですが、このこぶの材料は大変希少となりましたので、手離す事に少々つらい思いが有ったようですが、もう一度綺麗に磨き時々里帰りをしてくれる約束をした小椋でした。

早々に椿の油で磨かれ、色の変わった様子の写真をメールで送って下さいました。「気心(木心)のわかってる方だから大丈夫」と励ます私でした。

|

| UPDATE:2007.10.22[Mon] |

| ■ようこそ 有難うございます |

久々の天候に恵まれ、少ない人数の保育園の運動会が

無事終了しました。地域制を出した趣向を凝らし、

少ない保母さん方のご活躍に心から敬服したところです。

すり漆栃ハンドバック

昨日ご紹介しました野牧職人の「木」のハンドバックは、

以前白木地をご紹介しましたが、ようやく漆塗りが

出来上がりましたので茲にご紹介致します。

画面では解りにくいと思いますが「栃の虎杢」が

出ています。

光線により光沢が変る、これが自然から出てくる

二つと同じものが無い芸術品と、木の文化にお客様の

心と共に、私たちの心を捉えてしまうのです。

このハンドバックは人様の口伝えでご遠方からお越し

頂き、スタッフの私共が驚いた日です。

明日は、古いお客様のお話です。

|

| UPDATE:2007.10.21[Sun] |

| ■ようこそ 有難うございます |

晴れ間を見せないまま雨降りになって

晴れ間を見せないまま雨降りになって

しまいました。一雨毎に深まりゆく秋は寒さを

つれて来ますので、なんとなく心寂しく思いますが、

この日本の四季のお陰さまで美しい木目が出る

原木との出会いがあり「木」の仕事をしている

私どもにとっては感謝のほか有りません。

「木」のハンドバック制作者

漆をかけた丸いお皿に穴を開けて、牛皮を細く

切り縫い合わせる作業、まるで私たちは糸と針で

布を縫うかのように、手際よく縫ってゆく作業は

見事なものです。

裏にも皮を張り皮で持ち手を作り、大変な作業

ですが本人いわく「楽しくてしょうがない」との

こと。「木」を大好きで大工さんになりたかったが

なぜか教師になっていたようです。趣味は高じて

今では「木」と「皮」のコラボレーションで素晴らしい

匠の技の職人さんです。

先日は白木地のバックをご紹介しましたが、漆をかけたバックは沢山出来上がりました。

|

| UPDATE:2007.10.19[Fri] |

| ■ようこそ 有難うございます |

午前中は薄日が差しますが午後になると雲が

午前中は薄日が差しますが午後になると雲が

あつくなり肌寒い日はここ、ずーとつずいています。

お陰で、裏庭の沈丁花はいつまでも甘い香りを

漂わせ横を通る度に心を和ませてくれます。

黒漆の器、お盆

これも記念品などに多い品の一つです。やはり

当社のオリジナルの定番になっており、皆さまに

可愛がって頂き、お客様の工夫次第で色々にご使用

いただく事が出来ます。

大きな国産材の原木を用い(主に栓、欅、たも)

玉切り、製材、荒挽き、乾燥、仕上げ、そして

漆の木から採った生漆に松煙をまぜ拭いては塗り

拭いては塗る作業を繰り返し、一つ一つ丹念に

仕上げて有ります。

|

| UPDATE:2007.10.18[Thu] |

| ■ようこそ ありがとうございます |

相変わらず日差しが弱く肌寒い日がつずいて

相変わらず日差しが弱く肌寒い日がつずいて

います。そのせいか、温暖化のせいなのか例年

ですと周りの山々は色ずき始めますが、今年は

まだ青々している中

店の裏庭にある「ブルベリーの葉」が3枚だけ

真っ赤な真紅色に紅葉しており、なんとも

可愛く一生懸命秋を知らせてくれているように

感じ、とても嬉しくなりました。

「ろくろ目鉢」

当社オリジナルで10年以上定番となっている

ろくろ目鉢は軽くて,丈夫で,使いやすく,多くの方々に

ご愛好頂いております。記念品や自分使いやお使い物

等など。フワッションデザイナーの「コシノジュンコ」

先生も大変お気に召されご使用されているようです。

お母様の小篠綾子先生がご生前、当店へ何回かご来店

頂いた時お求め、プレゼントされたようです。

寸法は 13,5センチ〜24センチ

(ご注文に応じてはどの様な寸法も出来ます

材質 栃の木

塗り 本漆の溜塗り

薄く仕上げておりますので乾燥に大変気を使います。

3,4年前やはり「家庭画報」に載り、当社のヒット商品で

収納にも、とても便利です。

|

| UPDATE:2007.10.17[Wed] |

| ■ようこそ 有難う御座います |

秋の行楽と共に色々なイベントシーズンとなり

秋の行楽と共に色々なイベントシーズンとなり

慶事、仏事又他の記念品等の包装に追われてる

スタッフの日々です。

ラッピングも一手間かけておしゃれにすることに

より、頂いた方の感激も一入となり、送られた方の

真心がしのばれると、大変喜んで頂いています。

これも、木曽福島の興禅寺さまの御縁で沢山の

和紙、千代紙など頂いているお陰さまで、このような

サービスをさせていただける事に感謝しています。

記念品の商品は千差万別で「ろくろ目鉢」「黒漆商品」

「欅のお皿」「三脚花台」ご予算のある方は「菱型花台」

「朱と黒の漆皿」何れも当社のオリジナルで、定番に

なっておりますので大変ご好評頂いております。

明日は記念品となる商品一つ一つご紹介致します。

|

| UPDATE:2007.10.16[Tue] |

| ■ようこそ 有難う御座います |

10月に入ってすっきり晴れ渡る日が無く

10月に入ってすっきり晴れ渡る日が無く

ボツボツあの澄み切った秋の青空が恋しく

なってきました。

昨日来、土、日もあって常連客の皆さまに

お越しいただき感謝、感謝で厨房も大喜びで

頑張っていました。

そのお客様の中に、木工産地の小田原からなんと

私共で間違った商品を態々持ってきて下さいました。

修行されていらっしゃるお寺のご住職とはいえ

寛大なご処置に、頭の下がる思いで私たち

スタッフも「木を好きな方々はなんと素晴らしく、

良い人達だね」とお客様に教えられた次第です。

変り方取っ手箪笥

昨日ご紹介させて頂いた箪笥は下記のとうりです

鏡板の材質 たも (野球のバットにする木で堅く粘りのある

家具には最適な材)

内板の材質 桐の木(軽軟で色白く耐火性があり、家具に最適)

画像ではご理解頂けるかどうか?「木の温かみと、美しい木目は自然の芸術、人様の心を癒し人間の力で造ったり書いたりと違った魅力があり、心が洗われる」とお客様の大人気です。

|

| UPDATE:2007.10.15[Mon] |

| ■ようこそ 有難う御座います |

風も無く穏やかな一日でした。お客様の

風も無く穏やかな一日でした。お客様の

行楽も、秋の深まりと共にご来店頂く方が

多くなってきたように思い「感謝感謝」です。

本日は 「変り方取っ手箪笥」 のご紹介です。

当社の定番となっている箪笥ですが、取っ手を

私目がデザインし、筒井職人に造ってもらった

のですが大変人気が有り、前に造った箪笥が売約と

なり又造ったのが、今日出来上がってきました。

片手で開け閉めできますし、何より斬新的な

デザインと木目はとても美しく、和室、洋室

どちらに置かれても様になり、お孫様のまだまだ

先の代まで財産として楽しんで頂く事が出来ます。

詳しくは又明日ご紹介させて頂きます。

|

| UPDATE:2007.10.14[Sun] |

| ■ようこそ 有難う御座います |

薄雲がはり、事務所の戸が開いていると

薄雲がはり、事務所の戸が開いていると

吹き込む隙間風が気になるほどに秋風が

身にしみるような日でした。

杢物のお盆各種

本日は、小椋の落款を押す作品にするには

少々気になるが、紙箱入りでは有りますがモクの美しい

作品をご紹介させていただきます。

落款を押す時は全部仕上げて本当に自分で

納得した作品だけに押しています。

そんな作品は材の取り方、乾燥、仕上げ、

漆の塗り方(回数)等の工程、全てが少しずつ

大量に造る商品とは違っています。それでも尚

木の事ですから何所かに欠陥が出た時には

自分では納得できず,落款を押すわけには

ゆかない作品がついつい溜まってしまい

ますので、そんな上杢の綺麗に漆のかかった

作品を日の目に宛たるよう、店内に整列

致しました。

こんな作品をお買い上げになられる方は

絶体にお徳だと思います。(二つと同じものは

無いので早い者勝ちです。)

|

| UPDATE:2007.10.13[Sat] |

| ■ようこそ有難う御座います |

一日中うす曇で有りましたが暑からず、

一日中うす曇で有りましたが暑からず、

寒からずの、とっても良い時季かなーなんて

思いながら外の駐車所で古木に苔をつけ「和」の

庭のしつらえを楽しむ一時でした。

本日は、昨日ご紹介しました釈迦座の

エピソードをお話しさせて頂きます。

3年ほど前の事、東京では老舗の

「野田岩うなぎや様」が態々木曽までお越し

頂き、釈迦座を沢山お求め下さいましたました。

それからうなぎやさんで見たからと、時々

お電話頂き無言の宣伝をして頂いていました。

私も東京へ出る事があり「一度野田岩様に寄って

見たいなー」なんて思いながら、しかし時間も

無いし無理かなー?と思いつつ出掛けました。

そしたらなんと”会議が始まる前の昼食会はその

野田岩様のうなぎやさんだったのです。

思いもかけない、当社で造った「釈迦座」と”再会”と

言う場面があり感動、感激の一こまでした。

野田岩うなぎや様では 昼時期の事もあり

満室で外人さんの体格の良い方は高い釈迦座に、

日本人の方は並みの釈迦座に又、胡坐に正座にと

使い分けて楽しんで頂いてる様子を拝見する

事も出来「念ずれば花開く」の言葉道理、念ずる事の

大切さを感じた。そんな事が有りました。

(画像は花台に使用している 釈迦座 です)

|

| UPDATE:2007.10.12[Fri] |

| ■ようこそ 有難う御座います |

日中は汗ばむほどに温かく感じましたが

日中は汗ばむほどに温かく感じましたが

朝夕は随分涼しくなりましたが、久々に

お天気が良くなり爽やかな一日でした。

今日も釈迦座のご紹介をさせて頂きます。

釈迦座の命名者はNHKの「中学生日記」の

原作者であられます「蓬莱泰三」先生が

出演者のスタッフの方々といらっしゃた時

(平成13年4月9日)ちょうど座椅子が誕生

したばっかりの時でしたのでご相談しましたら

「釈迦座がどうですか?」と言うことで即

決定、早々に『商標登録』は取りましたが

『特許』が中々とれず4年かかりました。

社長が特許庁まで行ったりして苦労し漸く

取れましたがシニアーのお客様のお役に

立たせて頂いている事が何より感謝で

御座います。

|

| UPDATE:2007.10.11[Thu] |

| ■ようこそ 工房やまとを開いて頂き有難うございます。 |

午前中は昨日のとうりの冷たい雨降りでしたが

午前中は昨日のとうりの冷たい雨降りでしたが

午後は、雨は止んでも小寒い一日で秋の深まりを

感じました

木製のハンドバックの制作工程をご紹介と思い

ましたが作者の都合で今回は控えさせて頂ます。

本日は特許を受けているオリジナル商品をご紹介

致します。

「釈迦座」(木質立脚座椅子)

正座の時,あぐらの時、長く座っている時、

大変重宝で健康グッズの一つでもあり「家庭画報」

の夏号に記載しましたらとても反響があり締切りが

終わっても注文があったと言う状態の商品で

御座います。

シニアー向けの足、腰の悪い方、痺れやすい方に

最適です。又花台、昇降台、お盆をのせて一人膳

工夫次第で色々にお使いいただけます。

材質は主に「栓」ですが「栃」「桂」等も又

白木地も有ります。

|

| UPDATE:2007.10.10[Wed] |

| ■ようこそ 書き込み9日目 有難うございます |

朝から雨間の無いほどに降りつずいておりましたが

朝から雨間の無いほどに降りつずいておりましたが

、3連休最後の日なのに行楽の方々大変だったと

思います。そのせいなのか店の中はとても賑やかく

して頂いていました。本日は新しい商品二つ目を

ご紹介させて頂きます。

「木製ハンドバック」

今年の春木のハンドバックを製造されておられる

方との出会いを頂きました。

「丸いお皿で出来ないか」おたずねしたところ

大変お心よく受けていただき、18センチ、21センチ

くらいの丸い木のハンドバックが誕生しました。

漆塗り、白木地、木目の美しいもの、

角もの色々と有り、一つ一つ個性が楽しく見ていても

厭きないくらいです。

先日(9月)日本橋三越での展示会のせつには一番

好評でした。明日は製造過程をご紹介致します。

|

| UPDATE:2007.10.9[Tue] |

| ■ようこそ 書き込み8日目 有難う御座います |

昨日の書き込みは「日記」の方に入って

昨日の書き込みは「日記」の方に入って

しまいました。馴れない事と私の指導者は

留守をしていますので色々と失礼をお許し

下さいませ。

本日は、南木曽町の特産物「田立和紙」で

造った灯りをご紹介致します。

当店の蛍光灯は全部「桧のヒデ」を入れて

すいて頂いた「和紙」で巻いてあります。柔らかく

温かさを感じる灯りは、お客様の心を和まして

くれるので大変ご好評を頂いております。

画面の「なぎその桧和紙の灯り」ですが

地名が入ってはいけないらしく

「桧行灯型スタンド」と言う名前で商標が

取れています。

田立和紙の丈夫さは、和紙研究家の先生の

お話しによりますと「100年は長持ちする」との事

地道に手漉きで納得の行くまですいておられる

お姿を拝見しながら頭の下がる思いでございます。

|

| UPDATE:2007.10.8[Mon] |

| ■ようこそ 書き込み6日目 有難う御座います |

紅葉にはまだ早い濃い緑、雨上がりの生き生きとした草木

の中をお神輿の笛の音と、威勢の良い若者の掛け声が小さな

部落を練り歩き、静まりかえっている日常が、秋祭りの日だけは賑やかに又お宮には地域の老若男女が集まり「皇女の舞、富くじ、紅白の餅拾い」を楽しんでいました。今年は、お祭りに帰省された近所の若者の中に、イギリスの中高年のご夫婦が大きな

カメラを抱え参加されていました。お話しができなくてもニコニコと地域の人たちと親しくされておられる光景がとても印象的で、この山の中のお祭りも国際的になった事がとても嬉しく感じました。

本日は田舎の「秋祭り」の風景のご紹介でした。

|

| UPDATE:2007.10.7[Sun] |

| ■ようこそ 書き込み5日目です 有難う御座います |

天候不順の昨今で御座いますが(?心と秋の空)とはよく言ったものです。

先日 2,500×1100 のテーブルをお客様のお宅に

配達させていただきました。当店に有る時は大きすぎる程でしたが,何と?お客様のお部屋には全〃大きく感じなくぴったりでした。そんなお広いお宅に置かさせて頂けた事に、心から嬉しく

光栄に存じた次第で御座います。

この大きさ位のテーブルご用命の方、小椋自慢の一枚板がまだ

有るようですのでご一報をお待ちしています。

「木」を大好きな小椋は作品の一つとして、何枚も大切に暖めております。

小椋榮一内

|

| UPDATE:2007.10.6[Sat] |

| ■ようこそ 書き込み4日目 有難うございます |

久しぶりにお天とうさまとお会いしたような気が致しました。

今日は小椋榮一の作品をご案内させて頂きます。

今年5月に木曽福島町の興禅寺様の宝物殿で、日本画家の

立山周平先生、漆芸家の石本愛子先生、木工芸の小椋榮一と三人展を開催させていただきました。その時制作し、発表した作品のご紹介をさせて頂きます。

大きな『丸テーブル』です。

荒削りしてから約20年の時間をかけ、ゆっくり乾燥させてから仕上げた,今までにない大作でございます。詳細は下記のとうりで御座います。荒削りの時は勿論の事仕上げの節、ろくろの機械に架けるときはとても重く、人間の力ではなんともならずに

「チエンブロック」で上からつってセンターを決めていました。

材 質 欅

寸 法 直径 1330

高さ 750

足の大きさ 直径 880

|

| UPDATE:2007.10.4[Thu] |

| ■ようこそ 書き込み3日めです 有難うございます |

最近は秋雨が多く小寒い日がつずいています。

久しぶりに名古屋に行きましたが、中区役所ホールで一日中

しっかり「今一度商道の原点」の勉強でした。

せっかく名古屋に行けば三越によって「日本伝統工芸展」を

見たかったのですが、その時間もなく帰って来ました。その勉強の中で

どんなに素晴らしい商品を造り、売っていても

どんなに素晴らしいサービスを提供していても

どんなに素晴らしい会社をやっていても

その『価値』を伝えなければ、お客様にとって存在しないのと

同じこと。

藤村正宏先生のお話しの中から学んで来たばっかりですので、明日から少しずつ「小椋榮一の作品」又「工房やまとのオリジナル品」等紹介させて頂きたく思います。ご意見、ご希望、ご用命などございましたら何卒ご指導ご鞭撻の程お願い致します。心からお待ち申し上げます。

|

| UPDATE:2007.10.3[Wed] |

| ■ようこそ 今日で書き込み二日目 有難うございます |

名古屋三越にて明日から「日本伝統工芸展」が始まります。

日本工芸会の正会員である小椋の作品(栃杢造り盛器)が入選しましたので、他の作家さん方の作品とご一緒に展示させて頂く事となりました。日本橋三越ではすでに終りましたがね?

今年の小椋の作品は下記の会場にて展示予定となっております。

東 京 平成19年9月18日〜9月30日 三越本店

名古屋 10月3日〜10月8日 三越名古屋店

仙 台 10月24日〜10月25日 三越仙台店

松 江 12月5日〜12月24日 島根県立美術館

小椋の作品もさることながら、全国から優秀な作品が展示されていますので是非ご高覧頂けると良いと思います。

小椋榮一内 10月2日

|

| UPDATE:2007.10.2[Tue] |

| ■ようこそ工房やまとを開いて頂き、有難うございます。 |

本日からいよいよ本格的な秋となりました。そのような「秋」に向かって少し私目のメッセージを記入したいと存じます。誠に拙い文章ですがお付き合い頂ければ幸甚です。

今夏の木曽路も都会的な猛暑でしたが、梅雨前線と共にすっかり涼しくなり、慌てて扇風機や夏のすだれを終ったと言う状態です。

お越しいただくお客様のお茶うけも、イタドリや、トマト、

かぼちゃ、などの「ゼリー」をつくってお出ししていましたが、これからは興禅寺様から頂いた寒晒し粉で作った「お団子」や「お汁粉」又は野菜入りの「健康ケーキ」の方が美味しく感じるようになってきましたね?

「光陰矢の如し」に面食らっている昨今でございます。

急に寒くなりましたので、くれぐれもご健康に御留意頂き、紅葉の

木曽路にご来遊下さいませ。これからは心身共に癒され温まる温泉が一番でございます。

小椋 榮一内 2007/10/1

|

| UPDATE:2007.10.1[Mon] |

|

|

|

|